3. Форма государственного (политического) режима . Общая теория права и государства : учебник

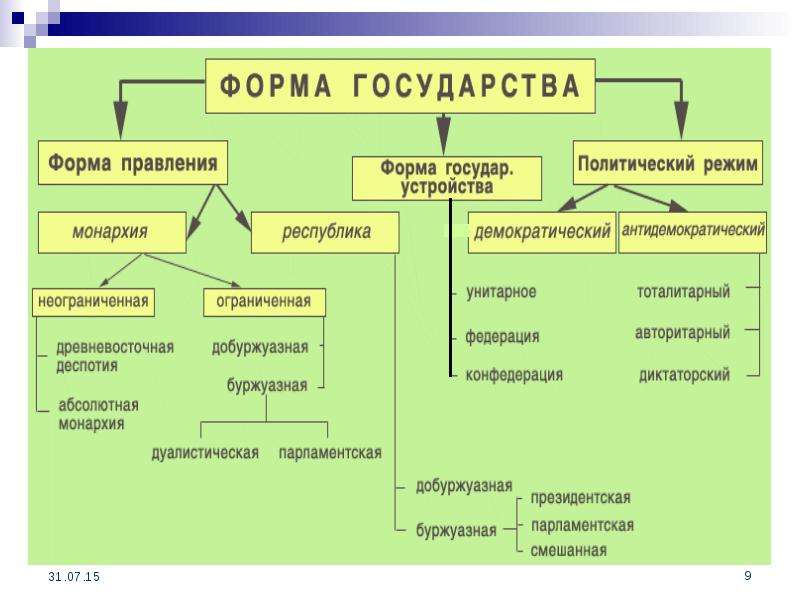

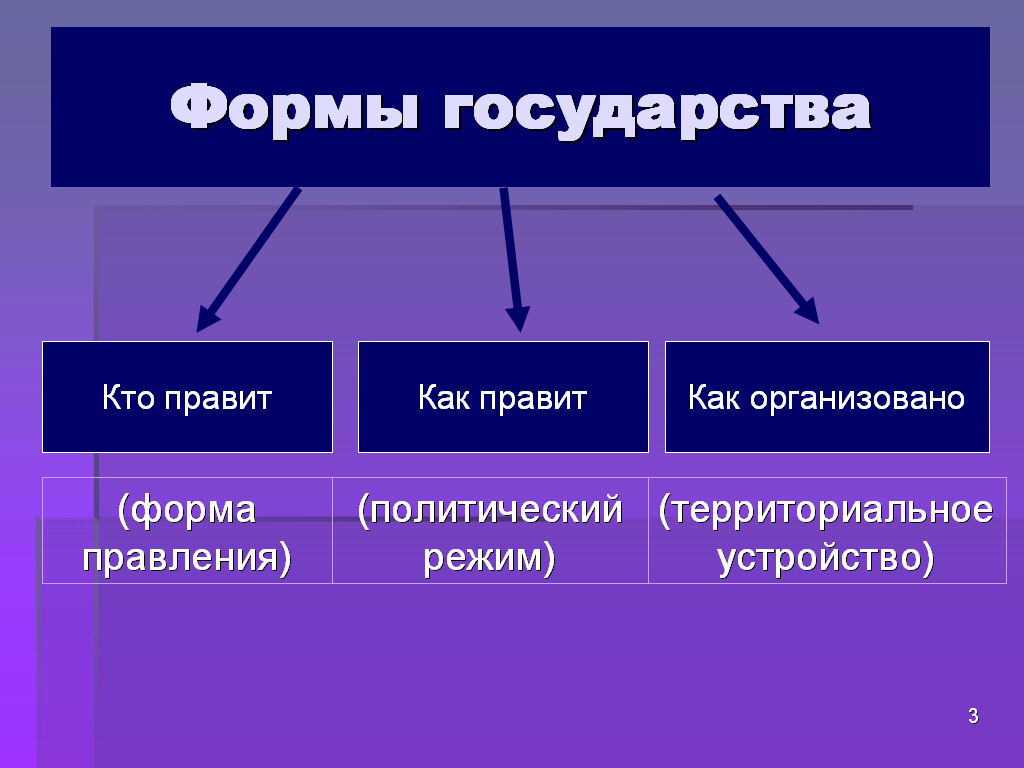

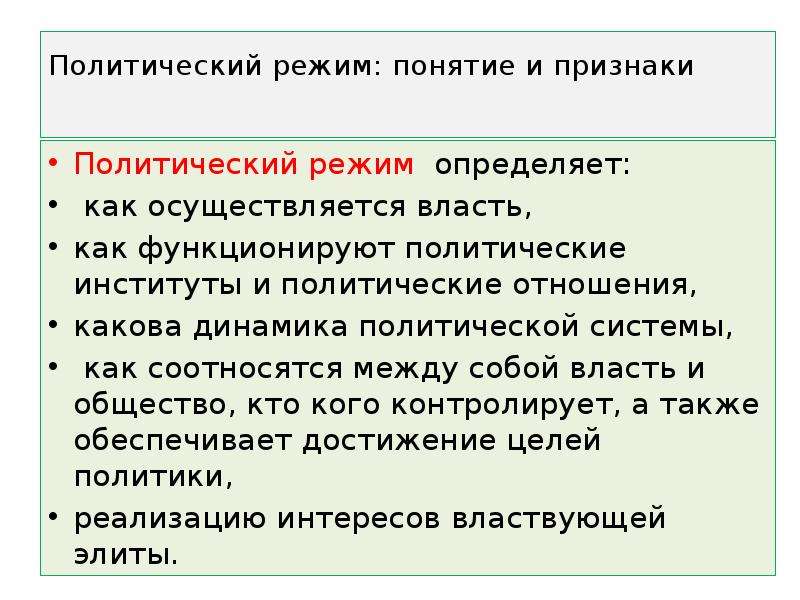

Форма государственного (политического) режима — это характер, свойство и качество правового порядка осуществления государственной власти. Основными здесь являются вопросы о том, как, каким способом, в какой форме осуществляется государственная власть.

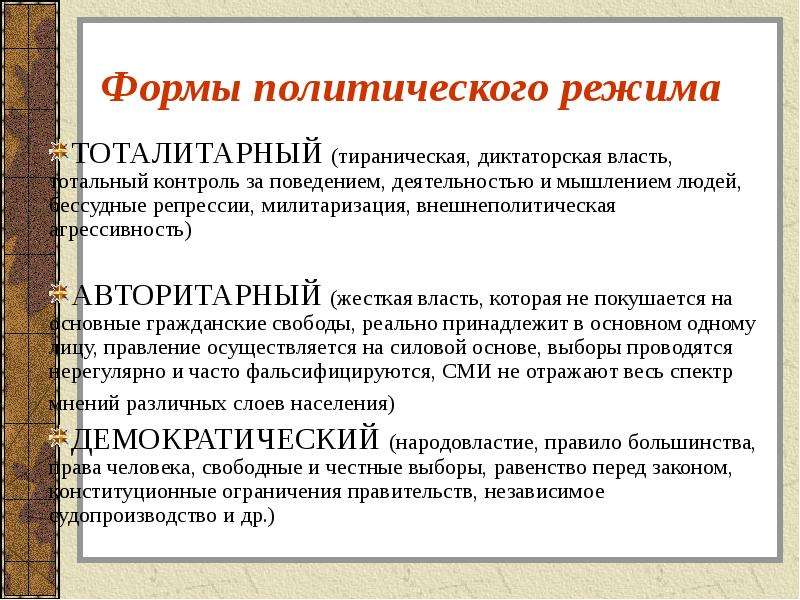

Согласно либертатно-юридической трактовке государства как правовой формы организации и реализации публичной власти, любое государство в отличие от деспотизма (его прошлых и современных разновидностей — тирании, диктатуры, тоталитаризма и т.д.) осуществляет свою власть в рамках определенного правопорядка. Без этого нет и государства, а есть деспотизм с соответствующим антиправовым режимом — тираническим, диктаторским, военно-полицейским, фашистским, расово-нацистским, партийно-классовым, тоталитарным и т.д. Все это — лишь разновидности деспотического режима.

Распространенное в литературе деление государственных режимов на демократические и антидемократические (деспотические, тоталитарные и т.

Государственный (политический) режим — это по сути своей всегда государственно-правовой режим, определенный правовой порядок функционирования государства, те или иные правовые формы, процедуры, приемы, способы и методы осуществления государственной власти.

Различные формы государственного (политического) режима, будучи правовыми по своей сущности, вместе с тем отличаются друг от друга уровнем и степенью своей правовой развитости, характером и качеством соответствующего правового порядка, правовых приемов и процедур осуществления государственной (политической, публичной) власти.

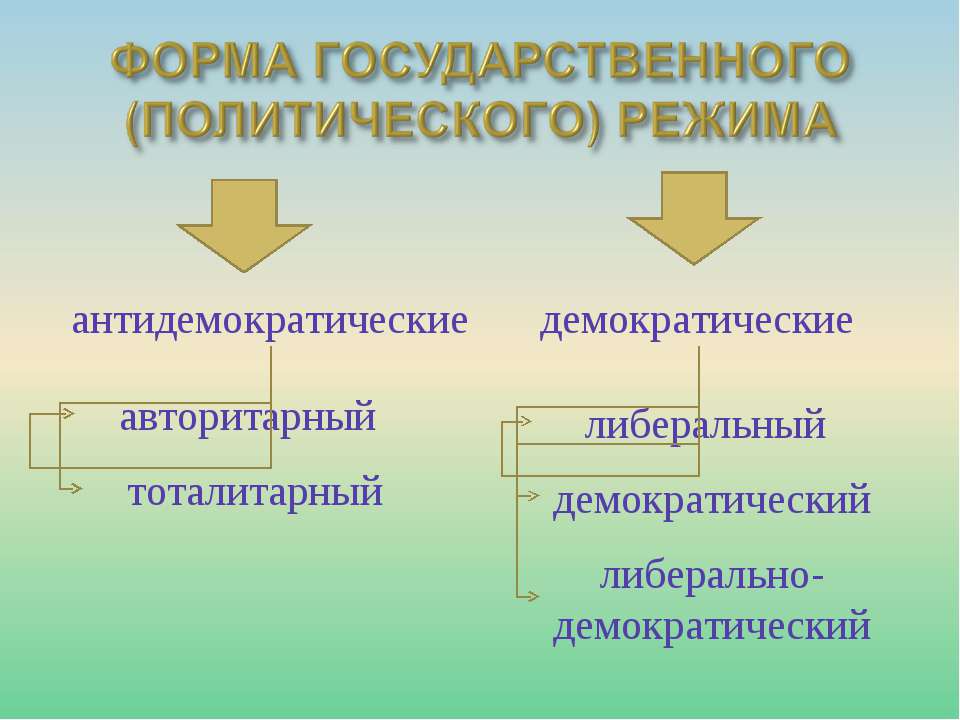

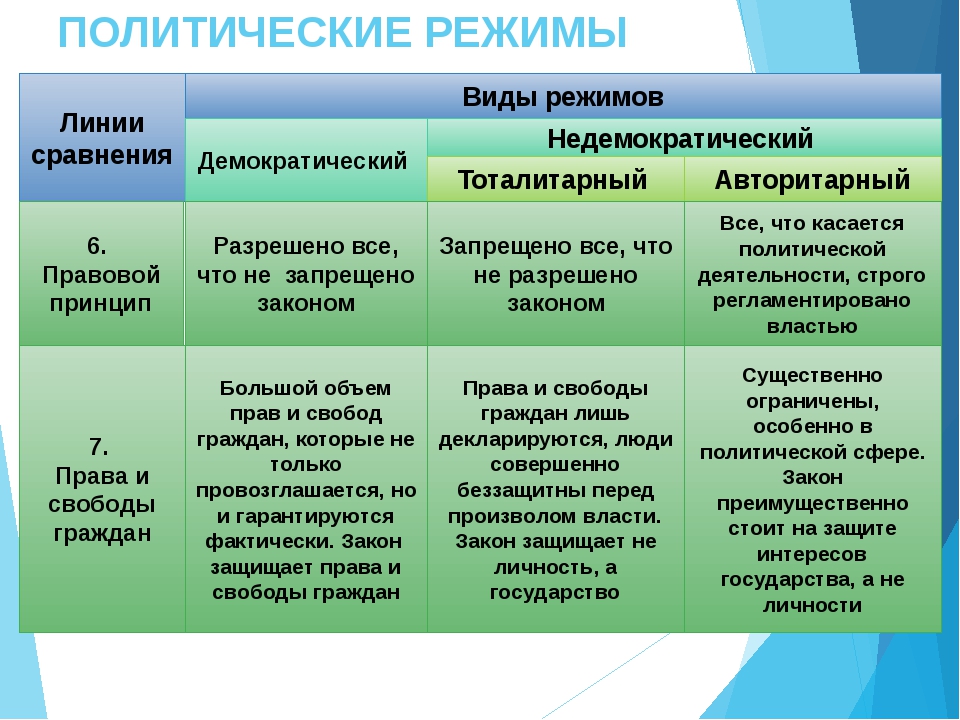

В соответствии с таким правовым критерием государственные (политические) режимы делятся на две группы: либеральные и авторитарные. Эти режимы представляют собой два противоположных полюса (две типологизированные крайности) в правовом пространстве бытия и функционирования государства, способах и приемах осуществления государственной власти. Между этими крайними полюсами развитости и неразвитости правовых свойств и качеств государственного режима имеется, конечно, множество различных промежуточных (с точки зрения их правовой развитости) ступеней, форм и способов осуществления государственной власти, но принципиальное значение имеют именно “пограничные ситуации” правового пространства и выражающие их противоположные типы государственно-правовых режимов.

Либеральный государственно-правовой режим — это форма, способ и порядок осуществления государственной власти в условиях современного правового государства и гражданского общества. Такой режим предполагает официальное признание и практическую реализацию основных прирожденных и неотчуждаемых прав и свобод человека и широкого круга прав гражданина, господство правового закона, разделение властей (на законодательную, исполнительную и судебную), утверждение конституционализма, парламентаризма, идеологического и политического многообразия, многопартийности, осуществление суверенной власти народа в правовых формах референдума и свободных выборов, самостоятельное и эффективное функционирование институтов гражданского общества, форм и механизмов общественного контроля за деятельностью государственной власти.

Либеральный государственно-правовой режим включает в себя все ценные с точки зрения гражданского общества и правового государства аспекты демократии и прежде всего идею суверенитета народа в ее правовом (и государственно-правовом) понимании и применении. Поэтому, имея в виду именно правовую демократию (демократию в правовой форме), либеральный режим можно характеризовать как либерально-демократический режим.

Поэтому, имея в виду именно правовую демократию (демократию в правовой форме), либеральный режим можно характеризовать как либерально-демократический режим.

В том или ином виде авторитарный режим складывается везде там, где нет достаточно развитого гражданского общества и правового государства с присущими им формами, принципами, нормами, процедурами и механизмами утверждения господства права и правовой законности, гарантий защиты и осуществления прав и свобод человека и гражданина, пресечения и обуздания произвола государственной власти, постоянного и эффективного контроля за деятельностью государственных органов и должностных лиц.

Для авторитарных режимов характерны: доминирующее положение государственной власти во всех сферах общественной и политической жизни; возвышение государства над правом, власти над законом, правителей над управляемыми; подчиненное, зависимое от властей и незащищенное положение индивидов, общества и народа; неразвитость (или недостаточная развитость) правовых форм регламентации деятельности представителей государственной власти и их ответственности за свои действия; распространенная практика нарушения действующего законодательства представителями власти.

К историческим разновидностям авторитарных режимов (при всех внутритипологических и исторических различиях между ними) относятся государственно-правовые режимы, которые складывались в древнегреческих полисах (в форме царской власти, аристократии, олигархии или демократии), в Древнем Риме (в форме царского правления, республики и империи), в средневековых сословных государствах, в европейских монархиях Нового времени (в форме просвещенного абсолютизма) и т.д.

В наши дни авторитарными являются государственно-правовые режимы во всех тех странах, которые в своем социально-экономическом и политическом развитии еще не дошли до формирования и утверждения основ современного гражданского общества и правового государства.

Для характеристики того или иного режима в качестве либерального, разумеется, недостаточно лишь официального декларирования (в конституциях, законах, иных официальных документах) идей и ценностей прав и свобод человека и гражданина, принципов гражданского общества и правового государства. Это, конечно, важный шаг на пути от авторитаризма к либерализму, но для утверждения либерального государственно-правового режима необходимо практическое осуществление и реальное функционирование этих принципов, ценностей и институтов.

Это, конечно, важный шаг на пути от авторитаризма к либерализму, но для утверждения либерального государственно-правового режима необходимо практическое осуществление и реальное функционирование этих принципов, ценностей и институтов.

Для государственных (политических) режимов на начальных этапах процесса формирования гражданского общества и правового государства характерно сочетание элементов авторитаризма и либерализма.

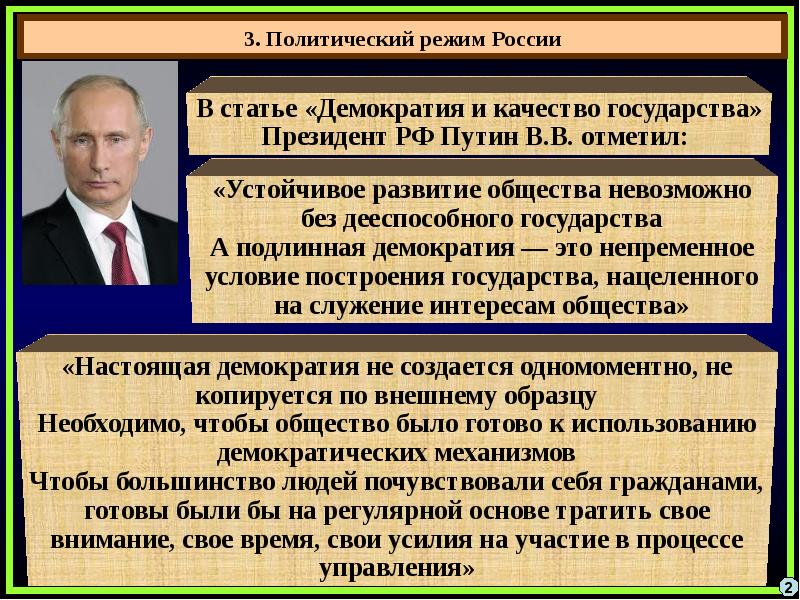

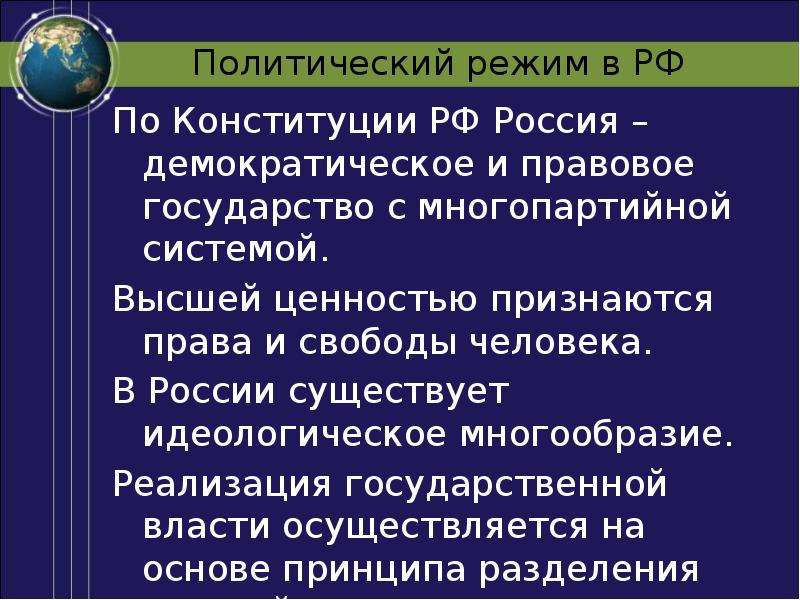

Подобное сочетание авторитарных и либерально-демократических начал присуще и государственно-правовому режиму в современной России. Дальнейшее продвижение по пути к либерально-демократическому государственно-правовому режиму в нашей ситуации будет во многом определяться реальными успехами экономических реформ и активной, целенаправленной позицией формирующегося гражданского общества.

Выбор между престижем государства и честью мундира

Признание властями Ирана своей вины (а конкретно вины Корпуса стражей исламской революции) в гибели украинского пассажирского самолета произвело большой эффект – и в мире, и в самом Иране, и в России.

Российские наблюдатели с самого начала увидели в тегеранской трагедии слишком много параллелей с гибелью малазийского Boeing рейса Mh27 в Донбассе в 2014 г. и потому были удивлены внезапной готовностью иранских властей признать вину: в той логике, в которой существует современная Россия, подобное поведение власти невозможно. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и упрощенное восприятие иранских реалий: многие отечественные наблюдатели считают Иран беспросветной диктатурой религиозных фанатиков.

Политический режим Ирана далек от европейских представлений о демократии и во многих своих проявлениях кровав, жесток и тираничен. Протесты граждан против власти регулярно и весьма жестоко подавляются, и очередной виток насилия происходит прямо сейчас, когда иранцы вышли протестовать против вскрывшейся попытки правительства соврать.

Тем не менее Иран имеет гораздо больше оснований считать себя республикой, чем некоторые соседние с ним страны. Несмотря на то что Корпус стражей исламской революции – это один из столпов режима, готовность иранских властей признать его вину в случившемся свидетельствует о том, что престиж государства для лидеров Исламской Республики все-таки более значим и существенен, чем престиж его охранителей. Иными словами, Исламская Республика считает себя чем-то гораздо более важным и ценным, чем корпус стражей, ее берегущих.

Иными словами, Исламская Республика считает себя чем-то гораздо более важным и ценным, чем корпус стражей, ее берегущих.

Исламская Республика – это прежде всего шиитская религиозная иерархия, осуществляющая контролирующие и направляющие функции в рамках иранского режима. Но кроме нее существует избираемая на относительно конкурентных выборах светская власть в лице меняющихся президентов и парламента. Это расширяет поле для маневра в том числе и для духовного лидера режима: президенты могут быть более консервативными или умеренно либеральными, выборы – относительно конкурентными и, сколь бы ни были важны для режима его вооруженные хранители, в критической ситуации вполне можно пожертвовать честью их мундиров ради сохранения имиджа всей Исламской Республики.

Поэтому важно понимать, что, несмотря на популярность прямых аналогий, современная Россия на Иран совершенно не похожа – и прежде всего потому, что верховная власть принадлежит не носителям какой-то массовой идеологии, которая и легитимизирует весь режим, а вполне себе случайным людям, которые 20 лет назад оказались на вершине власти и ни в коем случае не готовы с нее сойти. Все попытки выстроить вокруг этого хоть какую-то связную и внутренне непротиворечивую идеологию ни к чему не привели и не приведут, поэтому Владимир Путин никогда не сможет стать всероссийским рахбаром, т. е. авторитетом, стоящим выше президента, премьер-министра и всех прочих вертикалей светской власти. Нет в России для этого никакой исторической и идейной базы, нет скрепляющей страну идеологической вертикали – реальной, а не существующей в отчетах чиновников политического ведомства. Про религиозный фактор и вовсе смешно рассуждать: и в церковь в России ходит несопоставимо меньший процент населения, чем в Иране, и православие само по себе не так похоже на иранский шиизм, как многим энтузиастам хотелось бы думать.

Все попытки выстроить вокруг этого хоть какую-то связную и внутренне непротиворечивую идеологию ни к чему не привели и не приведут, поэтому Владимир Путин никогда не сможет стать всероссийским рахбаром, т. е. авторитетом, стоящим выше президента, премьер-министра и всех прочих вертикалей светской власти. Нет в России для этого никакой исторической и идейной базы, нет скрепляющей страну идеологической вертикали – реальной, а не существующей в отчетах чиновников политического ведомства. Про религиозный фактор и вовсе смешно рассуждать: и в церковь в России ходит несопоставимо меньший процент населения, чем в Иране, и православие само по себе не так похоже на иранский шиизм, как многим энтузиастам хотелось бы думать.

Единственной и важнейшей опорой российского политического режима остаются силовики всех видов – от полицейских до сотрудников военной разведки, от военнослужащих до следователей. Поэтому российская власть не готова признавать ни провалы сотрудников спецслужб за рубежом, ни вопиющие случаи полицейского произвола и «неуставных отношений» внутри страны. Представить себе, что в момент величайшего напряжения отношений с США наши власти пошли бы на признание вины отечественных силовиков в катастрофе, подобной тегеранской, именно потому и невозможно, что в России они и есть настоящая власть и ради пресловутой чести мундира сами они готовы раз за разом ставить в глупое положение и конституционные органы власти, и всю Россию – потому что уже давно не они служат ей, а она служит им базой, полигоном, тылом, укрытием и источником личного обогащения.

Представить себе, что в момент величайшего напряжения отношений с США наши власти пошли бы на признание вины отечественных силовиков в катастрофе, подобной тегеранской, именно потому и невозможно, что в России они и есть настоящая власть и ради пресловутой чести мундира сами они готовы раз за разом ставить в глупое положение и конституционные органы власти, и всю Россию – потому что уже давно не они служат ей, а она служит им базой, полигоном, тылом, укрытием и источником личного обогащения.

Автор — публицист, Екатеринбург

Политическое и социальное устройство Дании

Датчане, как и большинство скандинавов, люди либерально настроенные, и такое мировоззрение отражается в политическом и социальном устройстве страны. Послевоенное развитие Дании было основано на соглашении, позволяющем стране сохранить лучшие достижения и при этом соответствовать требованиям современного демократического государства. Результатом такого развития явилось слияние монархии, демократии и рыночной экономики, подкрепленное одной из самых развитых систем социального обеспечения в мире.

Политическое устройство

Дания — конституционная монархия, где Королева выполняет роль главы государства, а правительство формируется из парламента, или «фолкетинга». Парламент в Дании однопалатный; депутаты избираются путем пропорционального представительства, хотя каждый член парламента также представляет избирательный округ. Четыре из 179 членов Парламента избираются от Гренландии и Фарерских островов. В общем, Правительство Дании является правительством меньшинства (не содержащее парламентского большинства), что означает, что политика Дании основана на компромиссах различных политических партий. В случае, если Фолкетинг выражает недоверие правительству, правительство должно уйти в отставку или провести выборы.

По Конституции выборы должны проходить каждые четыре года. Если распределение мест после выборов четко указывает на определенную партию или партии, монарх назначает их как правительство. В случае, если результат выборов не представляется четким, Королева организует ряд совещаний, на которых избранные партии высказывают свои пожелания.

Судебная власть

Независимые суды являются частью разделения властей в Дании. Обычно дела рассматриваются в первую очередь местным или городским судом; апелляции по решению городского суда рассматриваются в одном из двух Высоких Судов страны. Некоторые важные дела, затрагивающие административные проблемы, разбираются одним из высоких судов в первую очередь. Высшим органом судебной власти является Верховный Суд. Судей назначает Королева.

Дания в ЕС  Только в январе 1973 года Дания вместе с Великобританией и Ирландией стала членом ЕС.

Только в январе 1973 года Дания вместе с Великобританией и Ирландией стала членом ЕС.

Несмотря на небольшую территорию, Дания – совершенно независимая страна, и это находит отражение в ее иногда капризных отношениях с ЕС. Самым ярким примером такого поведения может служить случай, когда страна проголосовала против Маастрихского договора, что рассматривалось как замедление продвижения на пути к единой Европе, на референдуме в 1992 году (Договор был впоследствии ратифицирован в результате переговоров в следующем году). В 2000 году Дания проголосовала против присоединения к европейской валюте, евро, на референдуме.

Север

Север всегда был и остается важным идеологическим партнером для сотрудничества, что можно наблюдать в работе Северного Совета и нового Балтийского Совета. Пересечение культурных интересов, так же как и северный паспортный союз и свободный внутренний рынок труда, создали тесные связи между Данией и другими северными странами. Одной из задач Дании стало сочетание общности северных интересов с Европейской политикой. После вступления в ЕС Швеции и Финляндии Дания перестала быть единственной северной страной, членом ЕС, однако Норвегия, Исландия, Гренландия и Фарерские острова остаются за пределами ЕС, а северное сотрудничество на сегодняшний день во многом основано на вступлении балтийских стран в Союз.

После вступления в ЕС Швеции и Финляндии Дания перестала быть единственной северной страной, членом ЕС, однако Норвегия, Исландия, Гренландия и Фарерские острова остаются за пределами ЕС, а северное сотрудничество на сегодняшний день во многом основано на вступлении балтийских стран в Союз.

НАТО

Дания много сделала для того, чтобы поддержать НАТО как основной инструмент достижения политической безопасности в Европе, и для Дании особенно важно, что США является активным членом НАТО. В области политики безопасности Дания занимает позиции близкие США. Дания также является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Религия в Дании

Религиозная деятельность страны подчиняется Конституции Дании, основным принципом которой является предпосылка, что Лютеранская церковь — официальная церковь Дании — должна поддерживаться государством, а также принципом свободы вероисповедания, слова и совести. Поддержка, оказываемая государством, является частично моральной и политической (законодательное закрепление праздника воскресенья, а также законодательство по религиозным вопросам), частично финансовую и административную (участие в зарплатах и пенсиях духовенства, сбор церковных налогов, поддержка управления национальной церковью при помощи Министерства Церковных Дел, помощь в контролировании, консультационных услугах и проч. ).

).

Скандинавская модель благосостояния

Скандинавская модель благосостояния часто используется как общий термин для описания того, как Дания, Швеция и Норвегия организуют и финансируют свои системы социальной поддержки, программы здоровья и образования.

Принцип, лежащий в основе модели благосостояния, заключается в том, что помощь должна предоставляться всем гражданам, на которых она распространяется, независимо от их социального или семейного статуса. Эта система универсальна, и помощь предоставляется отдельной личности, так, например, замужняя женщина имеет права независимо от своего мужа. В области здравоохранения и занятости, однако, право на получение пособия зависит от предыдущего места работы и иногда от членства в профсоюзе и членских взносов. Тем не менее, наибольшая доля финансовой ответственности лежит на государстве и осуществляется посредством системы налогообложения, которая характеризуется широким охватом и высоким уровнем, а не при помощи особых дотаций.

В области политического устройства все скандинавские страны являются парламентскими республиками, и между политической системой и организациями, представляющими интересы работников и работодателей, существует тесное сотрудничество. Кроме того, лояльное отношение населения к центральным органам управления и другим общественным властям является основополагающей характеристикой политического устройства страны и играет немаловажную роль в скандинавской модели благосостояния.

В последнее время появилось много дебатов о поддержании такой модели благосостояния, которая была разработана сорок лет назад во времена низкого уровня безработицы и сильного экономического роста. Возрастающая необходимость государственного финансирования такой щедрой системы социальной поддержки привела к некоторым изменениям данной модели, чтобы соответствовать изменениям в экономике и обществе.

Политический режим. Типы политических режимов -Обществознание

Политический режим. Типы политических режимов. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//social-studies/politicheskii-rezhim-tipy-politicheskikh-rezhimov/ (дата обращения: 3.02.2022)

Типы политических режимов. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//social-studies/politicheskii-rezhim-tipy-politicheskikh-rezhimov/ (дата обращения: 3.02.2022)

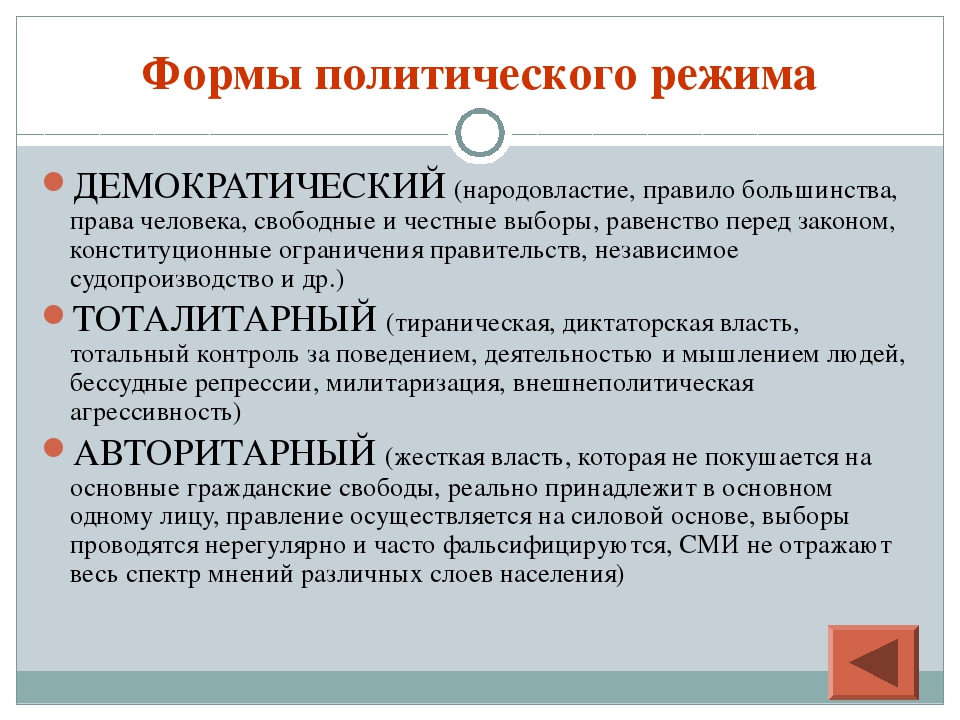

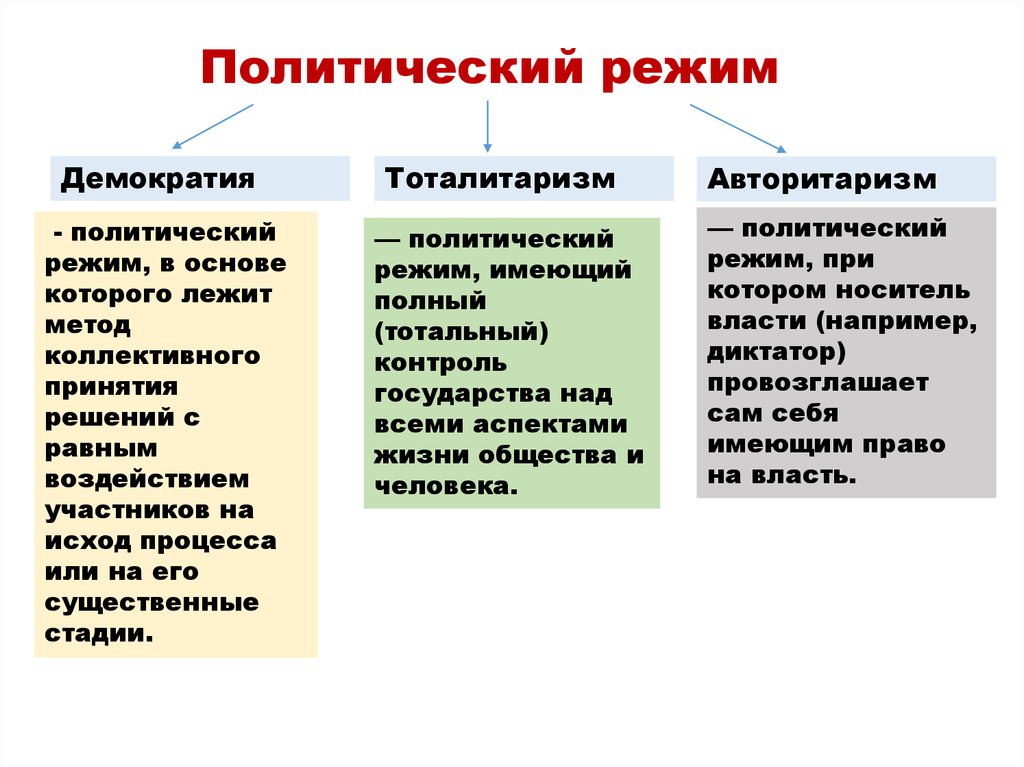

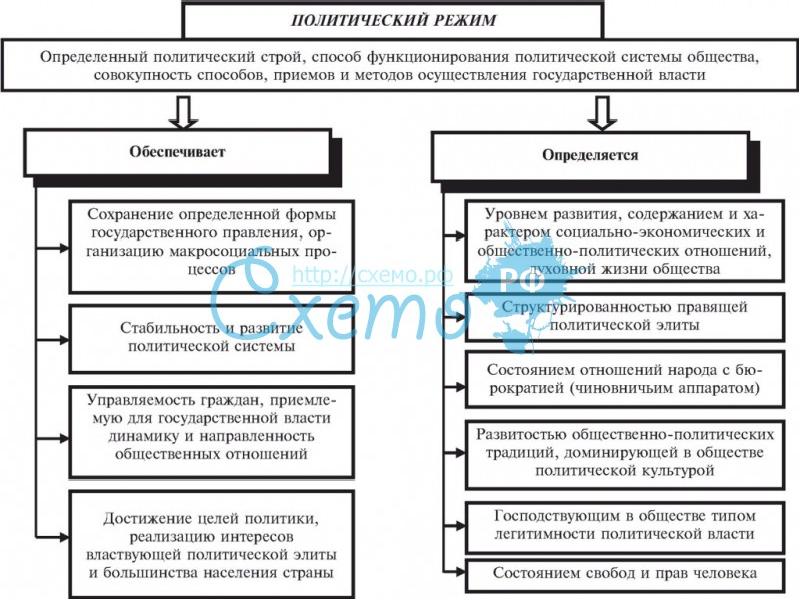

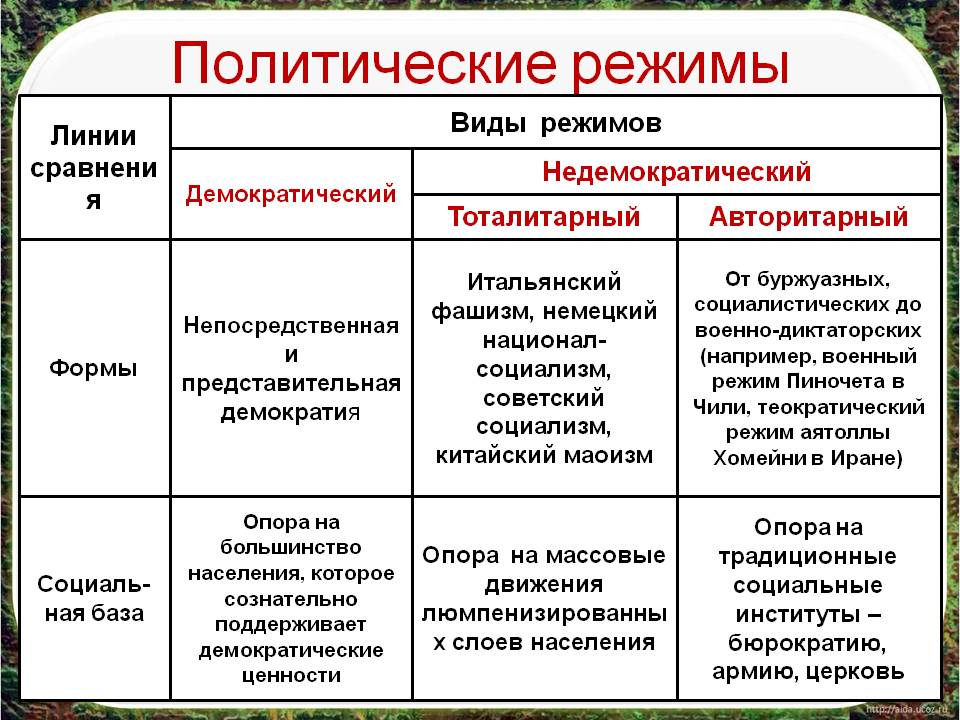

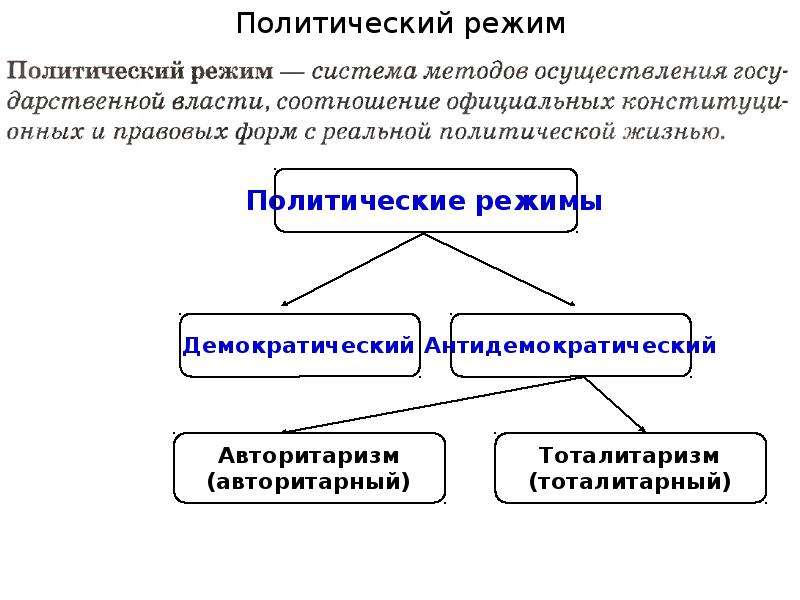

Политический режим (от лат. regimen — управление) — политическое управление, то есть совокупность методов, приёмов и форм осуществления политических отношений в обществе (государстве), или способ функционирования его политической системы.

Политический режим характеризуется методами осуществления политической власти, мерой участия граждан в управлении, отношением государственных институтов к правовым основам собственной деятельности, степенью политической свободы в обществе, открытостью или закрытостью политических элит с точки зрения социальной мобильности, фактическим состоянием правового статуса личности.

Словосочетание «политический режим» появилось в западной литературе еще в XIX веке, а в широкий научный оборот вошло во второй половине XX века. Исследователи насчитывают в современном мире существование 140 — 160 различных политических режимов, многие из которых отличаются друг от друга крайне незначительно. Это определяет большое разнообразие подходов к классификации политических режимов.

Исследователи насчитывают в современном мире существование 140 — 160 различных политических режимов, многие из которых отличаются друг от друга крайне незначительно. Это определяет большое разнообразие подходов к классификации политических режимов.

Термином не является по причине разнообразия мнений исследователей и учёных.

В европейской политической науке наиболее широко распространено определение политического режима, данное Ж.-Л. Кермонном, которое часто используется и в работах российских авторов:

Под политическим режимом, согласно Ж.-Л. Кермонну, понимается совокупность элементов идеологического, институционального и социологического порядка, которые способствуют формированию политического управления данной страны на известный период.

В американской политологии, в отличие от европейской, предпочтение отдается понятию политическая система, которое считается более значимым, чем политический режим. Сторонники системного подхода довольно часто толкуют понятие «политический режим» расширительно, практически отождествляя его с «политической системой». Критики такого подхода отмечают, что политический режим — более подвижное и динамичное явление, чем система власти, и на протяжении эволюции одной политической системы может смениться несколько политических режимов.

Сторонники системного подхода довольно часто толкуют понятие «политический режим» расширительно, практически отождествляя его с «политической системой». Критики такого подхода отмечают, что политический режим — более подвижное и динамичное явление, чем система власти, и на протяжении эволюции одной политической системы может смениться несколько политических режимов.

В узком смысле слова под политическим режимом иногда понимают государственный режим, представляющий собой совокупность приёмов и методов осуществления государственной власти. Такое отождествление может быть оправдано лишь в том случае, если политический режим практически полностью определяется государством, и не оправдано, если он в значительной степени зависит от деятельности институтов гражданского общества.

Современные подходы к определению понятия

В современной науке сложились две основные традиции осмысления понятия политического режима, одна из которых связана с политико-правовым подходом, сложившимся в юридической традиции конституционного права, а другая — с социологическим подходом, получившим широкое распространение в политической науке.

Институциональный подход

Данный подход называют также политико-правовым и формально-юридическим. В его рамках основное внимание уделяется процедурным, формально-юридическим характеристикам функционирования системы политической власти. При использовании институционального подхода понятие политического режима сближается или даже сливается с понятиями формы правления или государственного строя. Таким образом термин политический режимоказывается частью категориального аппарата конституционного права. В рамках институционального подхода складывается разница между терминамиполитический режим и государственный режим.

Институциональный подход традиционно был характерен для французского государствоведения. Исходя из него, выделялись следующие виды политических режимов:

- режим слияния властей — абсолютная монархия;

- режим разделения властей — президентская республика;

- режим сотрудничества властей — парламентская республика.

Постепенно эта типология стала рассматриваться как подсобная, классифицирующая не столько режимы, сколько типы правительственных структур.

К этой группе можно отнести также подход американского политолога Г. Лассуэла и его последователей, рассматривавших политический режим как способ легитимизации политической системы. По их мнению, режимы представляют собой образцы политических форм, функционирующие для того, чтобы свести к минимуму элемент принуждения в политическом процессе. Таким образом, режим связывается с конституционной формой, а неконституционным формам правления (диктатура) отказывается в праве считаться политическими режимами.

Социологический подход

В рамках данного подхода преимущественное внимание уделяется происхождению власти и социальным основаниям ее функционирования, осмыслению связей между обществом и государством, которые сложились в реальности и не обязательно соответствуют тем, которые предписаны конституционными актами. При данном подходе режим рассматривается гораздо более широко — как баланс во взаимоотношениях государства и общества. Каждый режим имеет в своем основании систему социальных связей, поэтому режимы не могут быть изменены путем изменения закрепляющих их правовых актов, без трансформации тех социальных оснований, на которых он покоится. Этот подход часто приводит к отождествлению политического режима и политической системы.

Каждый режим имеет в своем основании систему социальных связей, поэтому режимы не могут быть изменены путем изменения закрепляющих их правовых актов, без трансформации тех социальных оснований, на которых он покоится. Этот подход часто приводит к отождествлению политического режима и политической системы.

Характерными представителями данного направления являются французские политологи М. Дюверже (рассматривал режим как: «структуру правления, тип человеческого общества, отличающий одну социальную общность от другой») и его последователь Ж.-Л. Кермонн, чье определение приведено выше.

Сходной точки зрения в определении политического режима придерживаются американские ученые Г. О’Доннел и Ф. Шмиттер:

Совокупность структур, явных или скрытых, которые определяют формы и каналы доступа к ведущим правительственным постам, а также характеристики деятелей, которые считаются для этих структур подходящими или неподходящими, используемые ими ресурсы и стратегии в целях получения желаемого назначения.

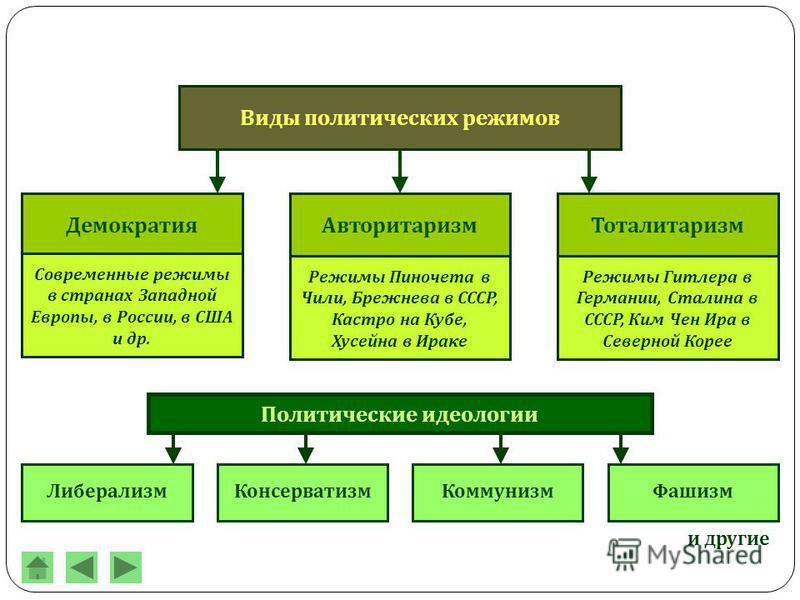

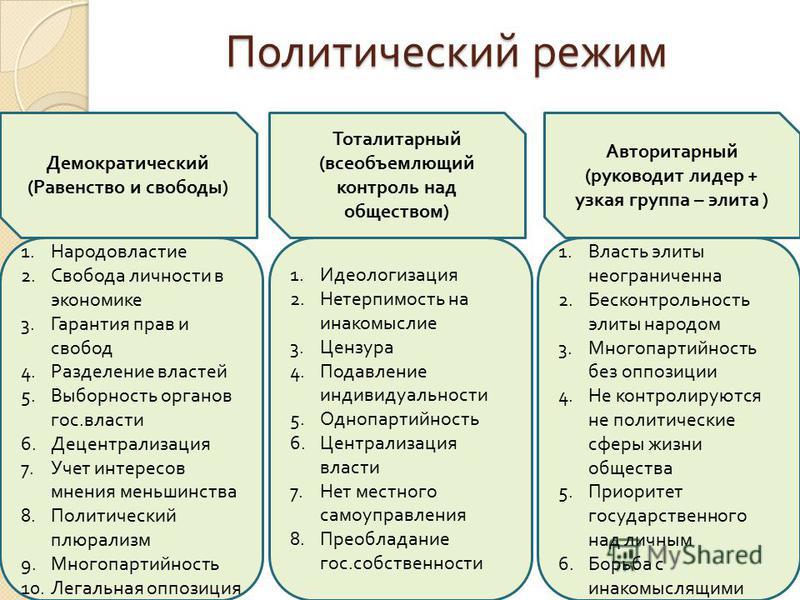

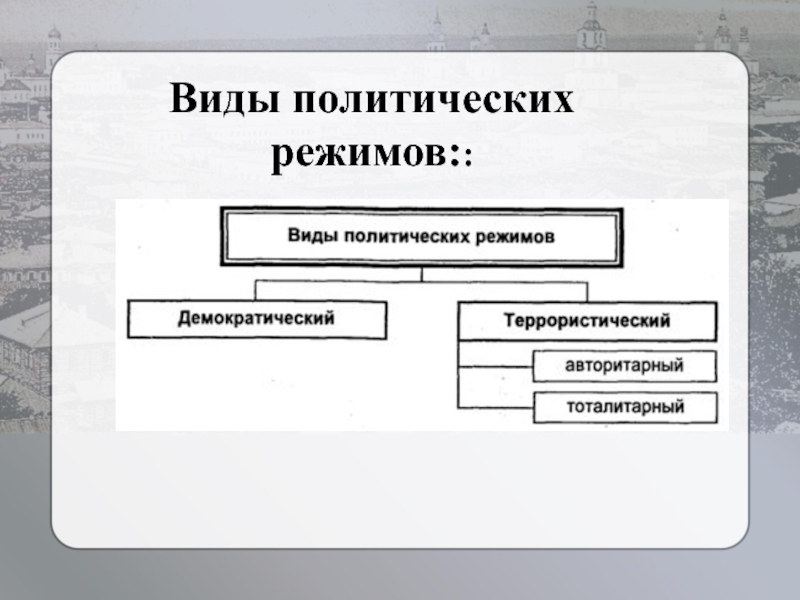

В рамках социологического подхода существует значительное многообразие исследовательских стратегий и вариантов типологизации политических режимов, базовым среди которых сегодня считают выделение демократического, авторитарного и тоталитарного режимов.

Виды политических режимов

Демократия —

политический режим, при котором единственным источником власти признаётся народ, власть осуществляется по воле и в интересах народа. Демократические режимы складываются в правовых государствах.

Хотя такой метод применим к любым общественным структурам, на сегодняшний день его важнейшим приложением является государство, так как оно обладает большой властью. В этом случае определение демократии обычно сужают до одного из следующих признаков:

- Назначение лидеров управляемыми ими людьми происходит путём честных и состязательных выборов

- Народ является единственно легитимным источником власти

- Общество осуществляет самоуправление ради общего блага и удовлетворения общих интересов

Народное правление требует обеспечения ряда прав для каждого члена общества. С демократией связан ряд ценностей: законность, политическое и социальное равенство, свобода, право на самоопределение, права человека и др.

С демократией связан ряд ценностей: законность, политическое и социальное равенство, свобода, право на самоопределение, права человека и др.

Поскольку идеал народовластия труднодостижим и подлежит различным толкованиям, предлагалось множество практичных моделей. До XVIII века наиболее известной моделью была прямая демократия, где граждане осуществляют своё право принятия политических решений непосредственно, за счёт достижения консенсуса или с помощью процедур подчинения меньшинства большинству. В представительной демократии граждане осуществляют то же право через избранных ими депутатов и других должностных лиц путём делегирования им части собственных прав, при этом выбранные руководители принимают решения с учётом предпочтений руководимых и отвечают перед ними за свои действия.

Одной из основных целей демократии является ограничение произвола и злоупотреблений властью. Этой цели часто не удавалось достигнуть там, где права человека и другие демократические ценности не были общепризнанными или не имели эффективной защиты со стороны правовой системы. Сегодня во многих странах народовластие отождествляется с либеральной демократией, которая, наряду с честными, периодическими и всеобщими выборами наделённых высшей властью лиц, в ходе которых кандидаты свободно соревнуются за голоса избирателей, включает в себя верховенство права, разделение властей и конституционные ограничения власти большинства путём гарантий определённых личных или групповых свобод. С другой стороны, некоторые левые движения полагают, что реализация права принятия политических решений требует обеспечения социальных прав и низкого уровня социально-экономического неравенства.

Сегодня во многих странах народовластие отождествляется с либеральной демократией, которая, наряду с честными, периодическими и всеобщими выборами наделённых высшей властью лиц, в ходе которых кандидаты свободно соревнуются за голоса избирателей, включает в себя верховенство права, разделение властей и конституционные ограничения власти большинства путём гарантий определённых личных или групповых свобод. С другой стороны, некоторые левые движения полагают, что реализация права принятия политических решений требует обеспечения социальных прав и низкого уровня социально-экономического неравенства.

Ряд авторитарных режимов имел внешние признаки демократического правления, однако в них властью обладала только одна партия, а проводимая политика не зависела от предпочтений избирателей. На протяжении последней четверти века мир характеризовался тенденцией распространения демократии. К числу сравнительно новых стоящих перед ней проблем относятся сепаратизм, терроризм, миграция населения, рост социального неравенства. Международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и ЕС, полагают, что контроль над внутренними делами государства, включая вопросы демократии и соблюдения прав человека, частично должен быть в сфере влияния международного сообщества.

Международные организации, такие как ООН, ОБСЕ и ЕС, полагают, что контроль над внутренними делами государства, включая вопросы демократии и соблюдения прав человека, частично должен быть в сфере влияния международного сообщества.

Демократия имеет своё начало в Древней Греции и Древнем Риме, традициях средневековых городов-государств и развитии представительных органов власти в Европе и некоторых британских колониях в новое время. В античных городах-государствах верховной законодательной, исполнительной и судебной властью обладало собрание, включающее в себя всех граждан. Это было возможно потому, что население этих городов редко превышало 10000 человек, а женщины, неграждане и рабы не имели политических прав. Граждане имели право занимать различные исполнительные и судебные должности, некоторые из которых были выборными, а другие назначались по жребию.

Платон в восьмой книге «Государства» утверждает, что избыточная демократия неминуемо влечёт за собой тиранию. По Платону, демократия — это власть завистливых бедняков. Аристотель рассматривал демократию как правление большинства неимущих граждан в интересах исключительно данного большинства. Он считал демократию одним из трех искаженных политических режимов. Подобно тому, как тирания является искажением монархии, олигархия искажением аристократии, так и демократия является искажением политии (республики, согласно переводу Цицерона).

Аристотель рассматривал демократию как правление большинства неимущих граждан в интересах исключительно данного большинства. Он считал демократию одним из трех искаженных политических режимов. Подобно тому, как тирания является искажением монархии, олигархия искажением аристократии, так и демократия является искажением политии (республики, согласно переводу Цицерона).

В средневековой Европе ключевую роль в зарождении принципов демократического правления сыграли концепции религиозного, естественного и обычного права как ограничений произвола власти. Большое значение имело распространение практики, когда монархи стремились получить одобрение своих распоряжений со стороны различных сословий. Съезды представителей этих сословий были прообразами современных законодательных собраний.

Эпоха просвещения, Американская и Французская революции стимулировали интеллектуальное и общественное развитие, в особенности развитие представлений о гражданских правах и политическом равенстве. Начиная с XIX века, собрания депутатов, избранных на свободных выборах, стали центральными институтами демократического правления. Во многих странах демократия также стала включать состязательность избирательного процесса, свободу слова и верховенство права. В странах с коммунистическими режимами провозглашалась идея народовластия, в структуру которого входили классовое единство и преимущественно государственная собственность на средства производства. До XX века демократия предполагала, что полноправным гражданством обладает меньшинство населения по критерию имущественного ценза, расовых, гендерных и национальных признаков, в то время как остальные были фактически исключены из процесса принятия политических решений. К началу XXI века всеобщность выборов получила мировое признание как один из важнейших критериев демократии.

Во многих странах демократия также стала включать состязательность избирательного процесса, свободу слова и верховенство права. В странах с коммунистическими режимами провозглашалась идея народовластия, в структуру которого входили классовое единство и преимущественно государственная собственность на средства производства. До XX века демократия предполагала, что полноправным гражданством обладает меньшинство населения по критерию имущественного ценза, расовых, гендерных и национальных признаков, в то время как остальные были фактически исключены из процесса принятия политических решений. К началу XXI века всеобщность выборов получила мировое признание как один из важнейших критериев демократии.

На сегодняшний день число функционирующих демократических режимов в мире является самым большим за всю историю. По мнению ряда политологов, на рубеже XXI века демократические институты в более трети стран мира были сравнимы с институтами старейших демократий.

Основные типы демократических систем

Доминирующая ветвь власти

- Парламентская демократия.

Правительство назначается законодательным органом власти. Правительство и его глава (премьер-министр) также могут быть подотчётны церемониальному главе государства (монарху, президенту или специальному органу). В парламентской республике глава государства периодически избирается парламентом, или эту должность совмещает председатель правительства.

Правительство назначается законодательным органом власти. Правительство и его глава (премьер-министр) также могут быть подотчётны церемониальному главе государства (монарху, президенту или специальному органу). В парламентской республике глава государства периодически избирается парламентом, или эту должность совмещает председатель правительства. - Президентская республика. Президент выбирается народом напрямую и является главой исполнительной власти.

- существуют также смешанные системы.

Региональная иерархия власти

- Унитарное государство. Политическая власть сосредоточена в руках центрального правительства, которое определяет объёмы властных полномочий региональных органов власти.

- Федерация. Согласно конституции, власть поделена между центральным правительством и относительно автономными региональными правительствами.

Структура законодательной власти

- Однопалатный парламент.

Нормативные акты принимаются на заседаниях с участием всех членов парламента.

Нормативные акты принимаются на заседаниях с участием всех членов парламента. - Двухпалатный парламент. Законодательное собрание состоит из двух палат, которые формируются и функционируют раздельно. Одни нормативные акты могут требовать одобрения только одной палаты, другие — обеих палат.

Система выборов в представительные органы

- Мажоритарная избирательная система. Территория поделена на округа, каждый из которых имеет право на одного представителя в законодательном собрании. Этим депутатом становится кандидат, набравший большинство голосов.

- Пропорциональная избирательная система. Политические партии в законодательном собрании получают число мест, пропорциональное числу набранных ими голосов.

- Групповая избирательная система. Определённые группы населения выдвигают своих депутатов согласно заранее обговоренной квоте.

Число ведущих партий

- Двухпартийная система.

В политическом спектре доминируют две крупные партии.

В политическом спектре доминируют две крупные партии. - Многопартийная система. Назначению правительства обычно предшествует формирование правящей коалиции из двух или более партий, представленных в законодательном собрании.

Авторитарный режим

Авторитаризм (от лат. auctoritas — власть, влияние) — характеристика особых типов режимов, основанных на неограниченной власти одного лица или группы лиц при сохранении некоторых экономических, гражданских и духовных свобод для граждан. Термин «авторитаризм» был введён в научное обращение теоретиками Франкфуртской школы неомарксизма и означал определенный набор социальных характеристик, присущих как политической культуре, так и массовому сознанию в целом.

Существует два определения авторитаризма:

- социально-политическая система, основанная на подчинении личности государству или его лидерам;

- социальная установка или черта личности, характеризующаяся уверенностью в том, что в обществе должна существовать строгая и безусловная преданность, беспрекословное подчинение людей авторитетам и властям.

Политический режим, соответствующий принципам авторитарности, означает отсутствие демократии как в отношении свободного проведения выборов, так и в вопросах управления государственными структурами. Часто сочетается с диктатурой отдельной личности, которая проявляется в той или иной степени. Авторитарные режимы очень разнообразны. К ним относятся:

Военно-бюрократический режимВоенно-бюрократический режим авторитаризма обычно возникает в виде военной диктатуры, но в дальнейшем политическом развитии все большую роль начинают играть разного рода гражданские профессионалы. В правящей коалиции доминируют военные и бюрократы, отсутствуют какая-либо интегрирующая идеология. Режим может быть и беспартийным, и многопартийным, но чаще всего существует одна проправительственная, отнюдь не массовая, партия. Военных и бюрократов обычно объединяет страх перед революцией снизу, поэтому устранение влияния на общество радикально настроенных интеллектуалов представляется им необходимым условием его дальнейшего развития. Данную проблему режим разрешает с помощью насилия и/или закрытия доступа интеллектуалов в политическую сферу через избирательные каналы. Примерами военно-бюрократических режимов были: правление генерала Пиночета в Чили (1973—1990), военные хунты в Аргентине, Бразилии, Перу, Юго-Восточной Азии. Пиночет утверждал: Ни один лист не шелохнется в Чили без моего желания. Генерал Мартинес (Сальвадор, 1932 г.) философствовал: «Большее преступление убить насекомое, чем человека». Жертвами его антикоммунистических чисток стали около 40 тысяч крестьян, в результате чего с индейской культурой в стране было по существу покончено. Лозунгом генерала Риоса Монтта (Гватемала) было: Христианин должен носить с собой Библию и пулемет. В результате его христианской кампании 10 тысяч индейцев были убиты и более 100 тысяч бежали в Мексику.

Данную проблему режим разрешает с помощью насилия и/или закрытия доступа интеллектуалов в политическую сферу через избирательные каналы. Примерами военно-бюрократических режимов были: правление генерала Пиночета в Чили (1973—1990), военные хунты в Аргентине, Бразилии, Перу, Юго-Восточной Азии. Пиночет утверждал: Ни один лист не шелохнется в Чили без моего желания. Генерал Мартинес (Сальвадор, 1932 г.) философствовал: «Большее преступление убить насекомое, чем человека». Жертвами его антикоммунистических чисток стали около 40 тысяч крестьян, в результате чего с индейской культурой в стране было по существу покончено. Лозунгом генерала Риоса Монтта (Гватемала) было: Христианин должен носить с собой Библию и пулемет. В результате его христианской кампании 10 тысяч индейцев были убиты и более 100 тысяч бежали в Мексику.

Корпоративный авторитаризм устанавливается в обществах с вполне развитым экономическим и социальным плюрализмом, где корпоративное представительство интересов становится альтернативой слишком идеологизированной массовой партии и дополнением к однопартийному правлению. Образцы корпоративного режима — правление Антониу ди Салазара в Португалии (1932—1968), режим Франсиско Франко в Испании. В Латинской Америке отсутствие широкой политической мобилизации масс не раз позволяло внедрять корпоративное представительство интересов;

Образцы корпоративного режима — правление Антониу ди Салазара в Португалии (1932—1968), режим Франсиско Франко в Испании. В Латинской Америке отсутствие широкой политической мобилизации масс не раз позволяло внедрять корпоративное представительство интересов;

Дототалитарный авторитаризм — режим, устанавливаемый на определенной стадии развития политических систем некоторых стран. К порядкам такого типа Х.Линиц относит фашистские мобилизационные режимы, которые — по сравнению с военно-бюрократическим и корпоративным авторитаризмом с их единственной, слабой партией, — являются менее плюралистическими и либеральными, более партиципаторными и демократическими. Речь идет о государствах, где ранее существовала демократия, но после прихода к власти фашиствующих лидеров началась эволюция в тоталитарном направлении. Дототалитарный характер режима обуславливает ряд важных политических, социальных и культурных факторов, среди которых:

- довольно влиятельная политическая группа, ориентирующаяся на тоталитарную утопию, ещё не укрепила свою власть и не институционализировала новую систему;

- такие институты, как армия, церковь, группы интересов, сохраняя достаточную автономию, легитимность и эффективность, стремятся к ограничению плюрализма в свою пользу;

- ситуация социальной неопределенности, когда одни ожидают, что прежние политические и социальные структуры сумеют поглотить тоталитарное движение, а другие сомневаются в успехе этого процесса.

Постколониальный авторитаризм в виде однопартийных мобилизационных режимов возникает после обретения бывшими колониями независимости, создается снизу в обществах с низким уровнем экономического развития. Как правило, постколониальная независимость является таковой лишь в формально-юридическом плане. Основой для мобилизации широкой общественной поддержки новому режиму чаще всего становятся националистические лозунги защиты независимости, затмевающие любые внутренние распри и конфликты. Однако с обострением экономических проблем и активизация антисистемных оппозиционных сил заставляют правителей ограничить или вовсе ликвидировать эксперименты со свободным политическим соревнованием. Уровень политического участия граждан становится низким, что определяет слабость позиций лидеров таких государств, что проявляется в частых переворотах, убийствах правителей;

Расовая, или этническая, квазидемократияЭто тип авторитаризма, где политический процесс можно было бы назвать демократическим, поскольку к участию в нём допущено определенное расовое или этническое меньшинство, но другие подобные группы исключены из политики юридически или фактически, причем с использованием насилия. Примером расовой демократии можно назвать бывший режим ЮАР с его идеологией апартеида;

Примером расовой демократии можно назвать бывший режим ЮАР с его идеологией апартеида;

Султанистский режим можно рассматривать как предельную форму автократии. Признаками персонифицированных этих режимов является отсутствие идеологии, политической мобилизации, каких-либо ограничителей власти султана, плюрализма. Примерами султанизма являлись Гаити при Франсуа Дювалье и его сыне Жане-Клоде, Доминиканская республика при Рафаэле Трухильо, Филиппины при Фердинанде Маркосе, Ирак при Саддаме Хусейне и т. д.

Тоталитарный режим

Тоталитарный режим правления подразумевает, что государство вмешивается во все сферы жизни человека и общества. Тоталитаризм основывается на официальной идеологии, характеризуется крайним центризмом, волюнтаризмом, культом личности правящего вождя. Опирается только на политическую силу (чаще всего — военную), оппозиция не допускается или преследуется, насилие носит характер террора, зачастую допускается геноцид.

Тоталитаризм (от лат. totalis — весь, целый, полный) — это режим полного контроля со стороны государства над всеми сферами жизни общества и каждым человеком посредством прямого вооруженного подписания. Власть на всех уровнях формируется закрыто, как правило, одним человеком или узкой группой лиц из правящей элиты. Тоталитаризм представляет собой специфически новую форму диктатуры, возникшую в ХХ веке. Тоталитаризм представляет собой принципиально новый тип диктатуры благодаря особой роли государства и идеологии.

Признаки тоталитаризма:

- идеологический абсолютизм (тоталитарный режим — это сверхидеологизированный режим, в котором политика всецело подчинена идеологии, и ею же детерминируется)

- единовластие одной партии — «ордена-меченосцев» (тоталитарный режим олицетворяет однопартийная система, и вся общественная жизнь строится на началах «партизации», т.е. знает только санкционированные партией структуры и формы)

- организованный террор и репрессии (одним из фундаментных оснований тоталитарного режима является предельная концентрация страха перед «силовыми структурами», с помощью которого обеспечиваются подчинение и повиновение масс)

- монополия власти на информацию (при тоталитарном режиме все средства массовой информации подчинены партии и государству и беспрекословно их обслуживают, будучи лишены права на свободу слова и инакомыслие)

- централизованный контроль над экономикой (экономика при тоталитарном режиме относится к разряду командно-административной (полностью огосударствленной), т.

е. выступает не иначе, как концентрированное выражение политики)

е. выступает не иначе, как концентрированное выражение политики) - милитаризация страны (при тоталитарном режиме страна уподобляется единому военному лагерю, окруженному врагами, которых надлежит уничтожить ради «светлого будущего»).

В зависимости от господствующей идеологии тоталитаризм обычно подразделяют на фашистский, социалистический и национал-социалистический.

Анархия

Анархию можно определить, как отсутствие политического режима, безвластие. Такое состояние возможно, как правило, в течение непродолжительного периода времени, при упадке государства и катастрофическом снижении роли государственной власти или противостоянии политических сил, претендующих на её осуществление, такое состояние характерно для периода больших потрясений (революций, гражданских войн, оккупации). Также анархия представляется как форма общественного устройства, но не как некое промежуточное состояние в момент перехода от одного политического режима к иному.

В 1840 году Пьер-Жозеф Прудон использовал этот термин для обозначения новой на тот момент политической философии — анархизма, — в своём трактате «Что такое собственность?».

В современном изложении анархия, в первую очередь, представляет собой отсутствие власти или государственности в обществе, являясь идеалом непосредственного состояния общества. Данная трактовка получила распространение в конце XX века благодаря сдвигам в понимании самого понятия, которое определялось как упорядоченное и конституционное. В уничижительном или обыденном представлении анархия олицетворяет хаос и беспорядок, в некоторых случаях вышесказанное является вторым значением данного понятия. В рамках политического реализма международнаяанархия подразумевает баланс сил между конфликтом и сотрудничеством между государствами.

Немецкий философ Иммануил Кант рассматривал анархию в «Антропологии с прагматической точки зрения» как «закон и свобода без власти». Таким образом, по мнению Канта анархия не дотягивает до настоящего гражданского состояния, так как закон без власти будет лишь «пустой рекомендацией». В труде «К вечному миру» он писал, что анархия является крайней негативной формой существования государства после деспотии, когда искореняются «зачатки добра», когда любое малое правомерное устройство лучше, чем никакое, подразумевая под этим безвластие.

Таким образом, по мнению Канта анархия не дотягивает до настоящего гражданского состояния, так как закон без власти будет лишь «пустой рекомендацией». В труде «К вечному миру» он писал, что анархия является крайней негативной формой существования государства после деспотии, когда искореняются «зачатки добра», когда любое малое правомерное устройство лучше, чем никакое, подразумевая под этим безвластие.

Пьер-Жозеф Прудон пишет, что анархия подразумевает собой отсутствие суверена, господина, давая им обозначение в лице правительства. Анархия у Прудона является мерой свободы, признающей лишь власть закона, или «необходимости». В «Решении социального вопроса» 1848 года указывает, что для республики идеальна положительная анархия, а свобода является матерью порядка. Ансельм Бельжарри, анархист из окружения Прудона, несколькими годами позже опубликовал брошюру «Анархия, журнал порядка» (фр. L’Anarchie, Journal de l’ordre).

Макс Штирнер в труде 1844 года «Единственный и его собственность» анализирует понятие либерализма, показывая, что некоторые трактовки этого понятия идут вразрез соответствующим ему представлениям анархии и беззакония, заменяя их суррогатом из «разумного порядка» и «ограниченной свободы». Действительный политический либерализм порождает анархию, уничтожая господство и стирая различия между классами. Реклэр отмечает, что анархия Штирнера прежде всего беспорядок, побуждаемый войной всех против всех на остове разрушенного государства.

Михаил Бакунин полагал, что анархия являет собой единственное условие нравственности индивида наряду с равенством. Он отмечает первоначальную анархию, подразумевая под ней хаос и замешательство, ипреступную анархию — рабство добродетели, выражаемое в противоборстве материи и духа.Первоначальная анархия ведёт к разрушению государства в результате его порабощения другим государством. Преступная анархия ассоциируется со свободой воли, которая разрушает всякую людскую солидарность, так как группа людей с наличием свободы воли у каждого стремилась бы «уничтожить друг друга». Бакунин отождествлял анархию со свободой, подчёркивая, что анархия является тем аналогом «вольной организации рабочих масс снизу вверх», провозглашая доктрину анархо-коммунизма.

Бакунин отождествлял анархию со свободой, подчёркивая, что анархия является тем аналогом «вольной организации рабочих масс снизу вверх», провозглашая доктрину анархо-коммунизма.

Пётр Кропоткин рассматривал понятие анархии в аспекте естественных наук, конкретно используя индуктивно-дедуктивный метод для оценки обобщений, выясняя, каковыми будут пути человечества для достижения свободы, равенства и братства, если оно будет действовать в рамках анархии. Для Кропоткина анархия является миросозерцанием, в основе которого лежит механическое восприятие и которое является «идеалом масс».

Также выделяются и другие политические режимы:

- аристократия,

- военная диктатура,

- демократура (диктократия, диктабланда),

- деспотизм

- диктатура,

- меритократия,

- клептократия,

- корпоратократия,

- охлократия,

- плутократия,

- посттоталитаризм,

- тимократия,

- тирания,

- фашизм,

- феодализм.

11.02.2016, 9182 просмотра.

§ 4. Сущность и функции политического режима

§ 4. Сущность и функции политического режима

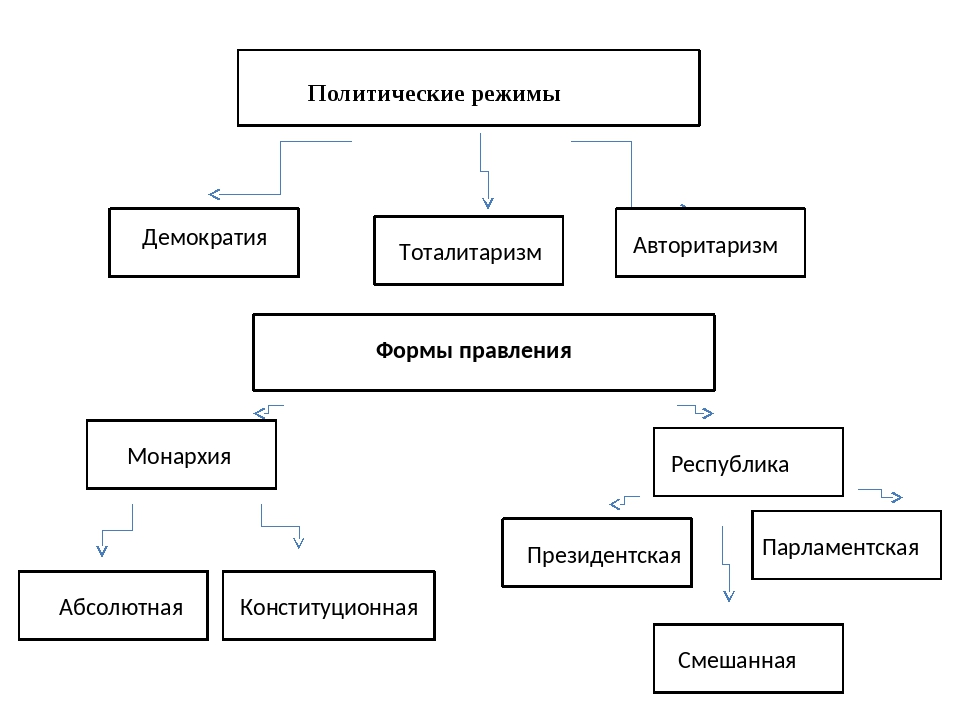

Одной из основных категорий, раскрывающих способ функционирования политической системы, в современной политологии выступает политический режим (от лат. regimen – управление). В самом общем виде эта категория охватывает совокупность приемов и методов осуществления политической власти, степень реализуй демократических прав и свобод личности, отношение государственных институтов к правовым основам собственной деятельности, а также меру соответствия официальных норм и реалий политической жизни. [c.212]Понятие политического режима, получив распространение в западноевропейской обществоведческой литературе на рубеже XIX–XX вв., в течение долгого времени продолжает оставаться объектом теоретических споров. Широко известна его травка в качестве характеристики государственной власти по формальному источнику – верховенству политической воли индивидуально определенного физического лица, “элитарной” социальной группы или большинства населения. Подобное понимание восходит к традиции, заложенной “Политикой” Аристотеля, однако сегодня на практике оно оказывается малопродуктивным, поскольку приводит к фактическому отождествлению того или иного типа политического режима с конкретной формой правления. В действительности же далеко не всегда монархия является символом сохранения автократических или тоталитарных традиций, а провозглашение республики – обязательным условием демократических преобразований.

Подобное понимание восходит к традиции, заложенной “Политикой” Аристотеля, однако сегодня на практике оно оказывается малопродуктивным, поскольку приводит к фактическому отождествлению того или иного типа политического режима с конкретной формой правления. В действительности же далеко не всегда монархия является символом сохранения автократических или тоталитарных традиций, а провозглашение республики – обязательным условием демократических преобразований.

Политический режим нередко рассматривается в качестве еще одной – после формы правления и формы государственного устройства – характеристикой государства, раскрывающей совокупность методов осуществления государственной власти. С позиций политологии подобный подход следует признать ограниченным, поскольку он оставляет без внимания динамику взаимодействия государства с другими компонентами политической системы и гражданским обществом, которая определяет меру и механизмы реализации демократических прав и свобод. Функционирование политической системы, наряду с деятельностью институтов государственной власти, охватывает также и множество других социальных процессов, отражающих реальную роль и интересы всех социальных слоев, групп, политических партий и иных объединений в плане формирования властно-управленческих структур.

Целесообразно различать понятия “государственный режим” и “политический режим”, которые хотя и являются однопорядковыми, но не равнозначны. Если первое в общем и целом характеризует методы осуществления государственной власти, то второе раскрывает характер власти и условий политической жизни общества.

Политический режим – совокупность характерных для определенного типа государства политических отношений, применяемых властями средств и методов, сложившим отношении государственной власти и общества, господствующих форм идеологии, социальных и классовых взаимоотношёний, состояния политической культуры и сознания. [c.213]

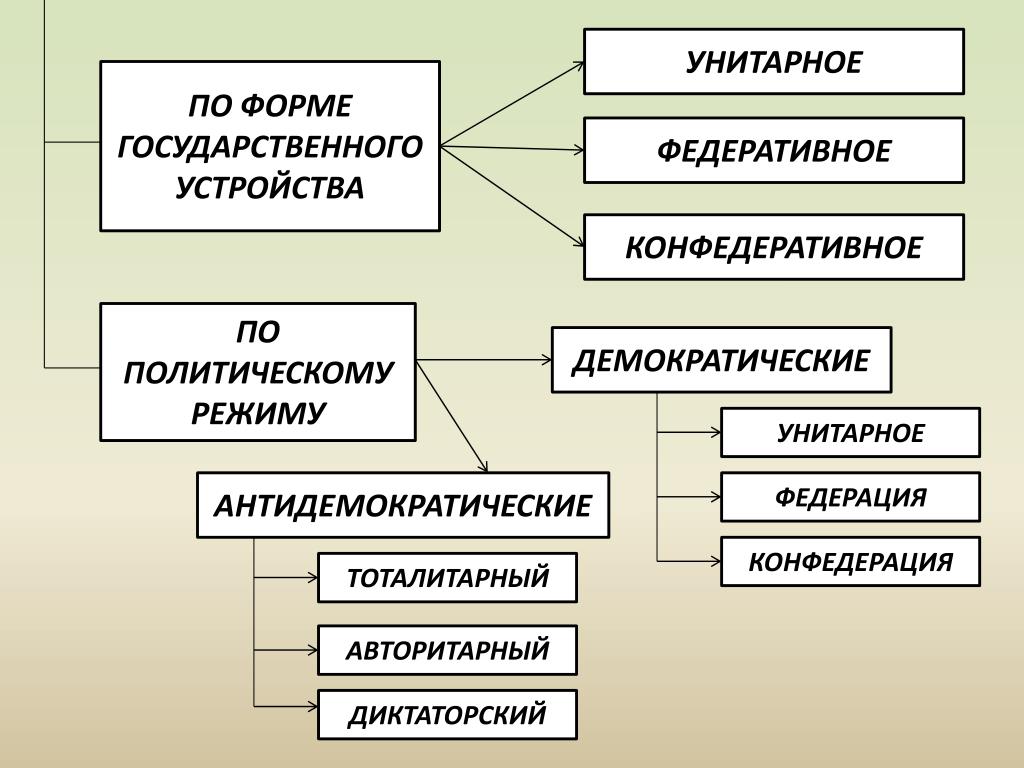

Политический режим — это сложная, многоплановая категория, охватывающая целый ряд динамических аспектов политической жизнедеятельности общества. Данным обстоятельством и объясняется возможность классификации политических режимов по самым разным критериям. Так, например, в соответствии с принципом разделения законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти можно выделить режим слияния властей и режим разделения властей; по статусу и роли армии в обществе – военный и гражданский режимы; по типу менталитета, социокультурному комплексу – “западный” и “восточный”; по характеру взаимоотношений государства и церкви – теократический (клерикальный) и светский режимы. Общепринятой является типология политических режимов с учетом особенностей взаимодействия государства и гражданского общества, степени проникновения государственной власти в другие сферы социальной действительности и частную жизнь граждан. Исходя из этих критериев, выделяют демократический, авторитарный и тоталитарный типы режимов.

Общепринятой является типология политических режимов с учетом особенностей взаимодействия государства и гражданского общества, степени проникновения государственной власти в другие сферы социальной действительности и частную жизнь граждан. Исходя из этих критериев, выделяют демократический, авторитарный и тоталитарный типы режимов.

Однако всякий реально существующий политический режим представляет определенное сочетание двух противоположных принципов организации социальных отношений – авторитарности и демократизма. Авторитарные тенденции выражаются в стремлении государственных институтов к односторонней властности, к установлению жесткой дисциплины и ответственности граждан, их безоговорочному подчинению законам и распоряжениям властных структур. Демократизм, напротив, предполагает равноправие сторон, их соглашение, свободу выбора и политический плюрализм в общественной жизни. Как свидетельствует практика, мера соотношения этих тенденций не остается постоянной и тем более не всегда соответствует какой-либо “пропорции”, установленной некоторой теоретической схемой.

Научный подход к анализу любой разновидности политического режима предполагает выделение основных классификационных критериев, позволяющих дать ее исчерпывающую характеристику. Достаточно полное представление об изучаемом явлении можно получить, назвав:

• социально-политические группы, интересы которых выражает данный режим;

• методы осуществления политической власти, избираемые правящими кругами;

• характер участия граждан страны в системе управления государством, условия деятельности политической оппозиции;

• соблюдение принципа законности и защиты прав личности:

• идеологическое оформление властных отношений.

Руководствуясь схемой, можно дать характеристику основных типов политических режимов. При этом следует учитывать, что полученные таким образом “идеальные” модели содержат лишь наиболее существенные моменты отражаемой действительности. [c.214]

В отличие от эмоциональных оценок, присущих публицистике, современная политология использует понятия “авторитаризм” и “тоталитаризм” применительно к аналитическим конструкциям, каждой из которых соответствует различная степень доминирования авторитарных принципов организации властно-политических отношений. Так, абсолютное преобладание этих тенденций, когда государство фактически полностью “поглощает” общество, неограниченно вмешиваясь не только в области социальной действительности, но и в частную жизнь граждан” является отличительной чертой тоталитарного режима2.

Так, абсолютное преобладание этих тенденций, когда государство фактически полностью “поглощает” общество, неограниченно вмешиваясь не только в области социальной действительности, но и в частную жизнь граждан” является отличительной чертой тоталитарного режима2.

При тоталитарном режиме государственная власть строго централизована и фактически принадлежит аппарату правящей партии, властной организации или военной хунте. Главой государства и правительства – как правило, пожизненно — становится неподотчетный лидер, концентрирующий в своих руках высшие законодательные, исполнительные, а иногда и судебные функции, Население страны практически отстраняется от участия в системе управления государством, поскольку представительные органы либо упраздняются, либо формируются с нарушением принципа всеобщего избирательного права, в гитлеровской Германии, например, часть депутатов рейхстага могла быть назначена непосредственно фюрером, тогда как остальные “избирались” нацистской партией. Органы власти автономных образований и местного самоуправления заменяются назначаемыми свыше “эмиссарами” либо утрачивают самостоятельность.

С установлением тоталитарного режима правящие круги не только не скрывают, но и открыто демонстрируют различные методы насилия, резко и решительно подавляя любые попытки сопротивления проводимому курсу. Значительно активизируется деятельность и вмешательство во все сферы общественной жизни силовых структур – армии, полиции и органов безопасности. В экономической сфере, как правило, господствует монопольный контроль со стороны государства, что, однако, не означает полного отказа от проведения реформ, а также временных и незначительных уступок предпринимателям и наемным работникам в частном секторе. На государственных предприятиях может использоваться система внеэкономического принуждения. [c.215]

Для “идеального” тоталитаризма наиболее характерна однопартийная система или же существование под жестким контролем нескольких партий и “официальных” профсоюзов, поддерживающих режим. Деятельность оппозиционных партий и движений строго запрещена, поэтому они вынуждены либо находиться в глубоком подполье, применяя нелегальные методы борьбы, либо действовать в эмиграции. Противники режима подвергаются полицейскому террору – в том смысле, что для их заключения в тюрьму, концлагерь или физического уничтожения обычно не требуется даже формальных юридических процедур.

Противники режима подвергаются полицейскому террору – в том смысле, что для их заключения в тюрьму, концлагерь или физического уничтожения обычно не требуется даже формальных юридических процедур.

Характерная особенность тоталитарного режима – отмена или приостановка на неопределенный срок действия конституции. При этом указы главы государства, распоряжения структур исполнительной власти или армейские директивы приобретают силу закона. Демократические права и свободы граждан существенно ограничиваются, интересы личности оказываются подчиненными “высшим” интересам нации, общества или реализации какой-либо идеологической доктрины.

Авторитарные режимы, в отличие от тоталитарных, нередко используют ограниченный политический плюрализм, который выражается в том, что авторитарно настроенные власти, будучи не в состоянии лишить большие массы граждан права голоса, прибегают к избирательному запрещению или временной приостановке деятельности некоторых партий, общественных объединений, профсоюзов.

Не допуская сильной оппозиционной политической деятельности, авторитарные режимы сохраняют известную автономию личности и общества во внеполитических сферах. При авторитаризме, например, может отсутствовать строгий контроль со стороны властей над производством, образованием, культурой; Вмешательство в экономику обычно носит ограниченный характер, направляется на поддержку национального капитала, способствует экономическому развитию.

Особую разновидность авторитаризма представляют политические режимы в некоторых государствах арабского Востока, где и сегодня сохраняется традиционная форма правления – абсолютная или дуалистическая монархия. Для таких монархий характерно отсутствие или декоративный характер представительных органов, сосредоточение всей полноты государственной власти в руках монарха, занимающего трон в установленном порядке престолонаследия. Монарх обладает монопольным правом издания законов, по своему усмотрению назначает и освобождает от должности чиновников, распоряжается средствами государственной казны. При этом население страны практически не оказывает влияния на законотворчество и не участвует в контроле за управлением. [c.216]

При этом население страны практически не оказывает влияния на законотворчество и не участвует в контроле за управлением. [c.216]

Воздействие авторитаризма на ход социального развития далеко неоднозначно и обнаруживает немало достоинств, наиболее ощутимых в экстремальных ситуациях. Несомненно, авторитарная власть обладает высокой способностью обеспечить общественный порядок и в случае необходимости сконцентрировать усилия и ресурсы на решении таких назревших проблем, как, например, осуществление ускоренной экономической модернизации. Однако отсутствие в подобных условиях у граждан возможностей для политического выражения своих разнообразных интересов и становится наиболее уязвимой стороной авторитарных режимов. Именно об этом свидетельствует опыт Южной Кореи, Тайваня и других “новых индустриальных стран”, где после двух-трех десятилетий стремительного экономического развития “конструктивный потенциал” авторитаризма исчерпывается и, по-видимому, наступает пора демократических реформ. Резкий взлет в образовании и культуре, рост численности среднего класса и его политического сознания, растущий поток информации и новых идей, усиление контактов с развитыми демократиями -– все это стимулирует демократические преобразования и в развивающемся мире.

Резкий взлет в образовании и культуре, рост численности среднего класса и его политического сознания, растущий поток информации и новых идей, усиление контактов с развитыми демократиями -– все это стимулирует демократические преобразования и в развивающемся мире.

Демократические режимы наиболее распространены в экономически развитых странах, с устойчивыми традициями демократии, либерализма и плюрализма, активистской политической культурой.

Характерные черты демократических режимов:

• признание народа в качестве источника власти;

• выборность основных органов власти и должностных лиц, их подотчетность избирателям;

• подконтрольность и ответственность государственных Органов, формируемых путем назначения, перед выборными учреждениями;

• провозглашение основных демократических прав и свобод; равенство всех граждан перед законом;

• легальное существование плюрализма в обществе, наличие развитой двух- или многопартийности;

• государственное, устройство по принципу “разделения властей”;

• создание необходимых условий для развития “среднего класса”, выступающего социальной основой демократического режима.

В современных условиях весьма распространена модель представительной, плюралистической демократии. В соответствии с ней, в обществе преобладают мощные организованные группы, а правительство играет в основном роль посредника между ними и, кроме того, часто само выступает как одна из таких групп. Каждая группа действует в собственных интересах, а правительство способствует координации и достижению компромиссов, с тем чтобы как можно полнее удовлетворить желания наиболее могущественных групп. [c.217]

Современные демократические режимы далеки от идеала. Они не исключают возможности использования в той или иной “экстремальной” ситуации авторитарных методов властвования. В любом демократическом государстве сохраняется аппарат принуждения и насилия, который может быть использован для подавления массовых антиправительственных выступлений. Однако в условиях развитой демократии подобные действия властей достаточно редки. Обычно взаимоотношения государственных институтов с гражданским обществом основывается на понимании того факта, что судьба “народных избранников” в конечном счете зависит от воли избирателей, и для того, чтобы получить или сохранить уже имеющиеся властные полномочия, необходимо заручиться поддержкой большинства населения, продемонстрировав преимущества не только своей программы, но и личных качеств по сравнению с оппонентами. На первый план выдвигается тактика политического маневрирования, успех которого во многом зависит от умения властей сыграть на общественном мнении, найти соответствующие способы снятия социальной напряженности и, несмотря на уступки в поисках достижения того или иного компромисса, контролировать экономическую и политическую ситуацию в стране.

На первый план выдвигается тактика политического маневрирования, успех которого во многом зависит от умения властей сыграть на общественном мнении, найти соответствующие способы снятия социальной напряженности и, несмотря на уступки в поисках достижения того или иного компромисса, контролировать экономическую и политическую ситуацию в стране.

Политический и идеологический плюрализм, который при демократическом режиме реализуется через легальную, закрепленную в законодательном порядке многопартийную систему, способствует тому, что правящая партия или коалиция постоянно находится в поле конструктивной критики сторонниками альтернативных подходов и мировоззрений, и в случае соответствующего волеизъявления народа по итогам голосования на очередных выборах властные полномочия “мягко” перейдут к готовым для их исполнения оппозиционным силам.

Важнейшим принципом политического режима является конституционное и иное законодательное закрепление основных общечеловеческих, политических и социально-экономических прав и свобод граждан, к числу которых в первую очередь относятся право на жизнь, право на собственность, право на участие в политической деятельности путем голосования или занятия выборной должности, право на труд и образование, свобода слова, печати, собраний, а также свобода совести, подразумевающая право каждого исповедовать любую религию или придерживаться атеистических убеждений. Вместе с тем законом предусмотрены и ограничения, призванные предотвратить превращение демократических свобод во вседозволенность. Очевидно, что не может быть полной свобода печати: существует ответственность за разглашение в прессе и других средствах массовой информации сведений, содержащих государственную или военную тайну, публикацию заведомо ложных материалов, порочащих честь и достоинство граждан и организаций. В целях защиты нравственного здоровья общества во многих странах действуют жесткие правила, запрещающие распространение ***графических изданий за пределами специально установленных мест и продажу этой печатной продукции несовершеннолетним. [c.218]

Вместе с тем законом предусмотрены и ограничения, призванные предотвратить превращение демократических свобод во вседозволенность. Очевидно, что не может быть полной свобода печати: существует ответственность за разглашение в прессе и других средствах массовой информации сведений, содержащих государственную или военную тайну, публикацию заведомо ложных материалов, порочащих честь и достоинство граждан и организаций. В целях защиты нравственного здоровья общества во многих странах действуют жесткие правила, запрещающие распространение ***графических изданий за пределами специально установленных мест и продажу этой печатной продукции несовершеннолетним. [c.218]

В современных демократических государствах законодательство закрепляет наличие у граждан та или иных прав и свобод, но не всегда определяет, каким образом они будут реализованы. Зафиксированное в конституции право на труд не является гарантией от безработицы, а для того, чтобы воспользоваться свободой слова или печати, необходимо располагать определенной денежной суммой для оплаты эфирного времени или публикации объявления в прессе, не говоря уже об издании собственной газеты. Средства массовой информации могут не только содействовать реализации права на свободу слова, но и выступать в качестве одного из инструментов воздействия на общество в интересах наиболее могущественных социальных сил.

Средства массовой информации могут не только содействовать реализации права на свободу слова, но и выступать в качестве одного из инструментов воздействия на общество в интересах наиболее могущественных социальных сил.

Мерилом действенности демократического режима является обеспечение политической стабильности общества, его прогресса и процветания.

В мире происходит постоянная эволюция политических режимов. Рассматривая динамику их развит можно отметить, что в целом в современную эпоху действует определенная тенденция к увеличению числа демократических режимов. Ряд режимов являются переходными: от авторитарных к демократическим. Для ряда стран СНГ характерны авторитарные режимы с элементами формальной демократии.

Демократический режим | Политология

Демократия (от гр. demos – народ и kratos – власть) – народовластие – одна из основных форм устройства любой организации, основанная на равноправном участии ее членов в управлении и на принятии в ней решений по большинству голосов. С момента своего возникновения демократия связана с государством, а значит, с принуждением и в лучшем случае является властью большинства над меньшинством, а чаще всего формой правления хорошо организованного привилегированного меньшинства, в большей или меньшей степени подконтрольного народу.

С момента своего возникновения демократия связана с государством, а значит, с принуждением и в лучшем случае является властью большинства над меньшинством, а чаще всего формой правления хорошо организованного привилегированного меньшинства, в большей или меньшей степени подконтрольного народу.

Демократический режим характеризуется высокой степенью политической свободы человека, реальным осуществлением его прав, позволяющим ему оказывать влияние на государственное управление обществом. Политическая элита, как правило, довольно узка, но она опирается на широкую социальную базу.

Перечислим характерные черты демократического режима.

Суверенитет народа. Народ выбирает своих представителей в органы власти и может периодически менять их. Выборы должны быть честными, соревновательными, регулярно проводимыми. Под «соревновательностью» понимается наличие различных групп или индивидуумов, свободных выставлять свои кандидатуры. Выборы не являются соревновательными, если одни группы (или индивидуумы) имеют возможность участвовать, а другие ее лишены. Выборы считаются честными, если нет махинаций. Выборы бывают нечестными, если бюрократическая машина принадлежит одной партии, даже если эта партия относится терпимо к другим партиям во время выборов. Используя монополию на средства массовой информации, стоящая у власти партия может повлиять на общественное мнение до такой степени, что выборы нельзя уже будет назвать честными.

Выборы считаются честными, если нет махинаций. Выборы бывают нечестными, если бюрократическая машина принадлежит одной партии, даже если эта партия относится терпимо к другим партиям во время выборов. Используя монополию на средства массовой информации, стоящая у власти партия может повлиять на общественное мнение до такой степени, что выборы нельзя уже будет назвать честными.

Периодическая выборность основных органов государства. Правительство «рождается» из выборов на определенный, ограниченный срок. Для развития демократии недостаточно регулярно проводить выборы, необходимо, чтобы она опиралась на выборное правительство. В Латинской Америке, например, выборы проводятся часто, но многие латиноамериканские страны находятся вне демократии, так как наиболее распространенный способ смещения президента в них – военный переворот, а не

выборы.

Демократия защищает права отдельных личностей и меньшинства. Мнение большинства, выраженное демократическим путем на выборах, – это необходимое условие демократии, однако отнюдь не достаточное. Сочетание правления большинства и защиты прав меньшинства составляют один из основных принципов демократического государства. Если же в отношении меньшинства применяются дискриминационные меры, режим становится недемократическим, независимо от частоты и честности выборов и смены законно избранного правительства.

Сочетание правления большинства и защиты прав меньшинства составляют один из основных принципов демократического государства. Если же в отношении меньшинства применяются дискриминационные меры, режим становится недемократическим, независимо от частоты и честности выборов и смены законно избранного правительства.

Равенство прав граждан на участие в управлении государством: свобода создания политических партий и других объединений для выражения своей воли, свобода мнений, право каждого гражданина на информацию и на участие в конкурентной борьбе за руководящие посты в государстве.

В зависимости от того, как народ участвует в управлении, кто и как непосредственно выполняет властные функции, демократия делится на прямую, плебисцитарную и представительную.

При прямой демократии все граждане сами непосредственно участвуют в подготовке, обсуждении и принятии решений. Такая система может иметь практический смысл только при относительно небольшом числе людей, например, в общинных или племенных советах или в местных органах профсоюзов, где все члены могут собраться в одном помещении для обсуждения вопросов и принятия решений путем консенсуса или большинством голосов. Так, в Древних Афинах – самом первом в мире демократическом государстве – прямая демократия осуществлялась с помощью собраний, в которых участвовало 5–6 тыс. чел.

Так, в Древних Афинах – самом первом в мире демократическом государстве – прямая демократия осуществлялась с помощью собраний, в которых участвовало 5–6 тыс. чел.

Важным каналом участия граждан в осуществлении власти является плебисцитарная демократия. Различие между ней и прямой демократией состоит в том, что прямая демократия предполагает участие граждан на всех важнейших стадиях процесса властвования (в подготовке, принятии политических решений и в контроле за их осуществлением), а при плебисцитарной демократии возможности политического влияния граждан сравнительно ограничены. Например, во время референдума гражданам посредством голосования предоставляется право одобрить или отвергнуть тот или иной проект закона, который обычно готовится президентом, правительством, партией или инициативной группой. Возможности участия основной массы населения в подготовке таких проектов очень невелики.

Третьей, наиболее распространенной в современном обществе формой политического участия является представительная демократия. Ее суть в том, что граждане избирают в органы власти своих представителей, которые призваны выражать их интересы при принятии политических решений, принятии законов и проведении в жизнь социальных и других программ. Процедуры выборов могут быть самыми разнообразными, но каковы бы они ни были, выборные лица в представительной демократии занимают свои посты от имени народа и подотчетны народу во всех своих действиях.

Ее суть в том, что граждане избирают в органы власти своих представителей, которые призваны выражать их интересы при принятии политических решений, принятии законов и проведении в жизнь социальных и других программ. Процедуры выборов могут быть самыми разнообразными, но каковы бы они ни были, выборные лица в представительной демократии занимают свои посты от имени народа и подотчетны народу во всех своих действиях.

Похожие статьи

| 1. |

Выбор верного ответа

Сложность: лёгкое |

1 |

2.

|

Выбор обобщающего слова

Сложность: лёгкое |

1 |

| 3. |

Найди лишнее

Сложность: лёгкое |

1 |

4.

|